従業員への給料は、勤務実績に応じてきちんと計算しているでしょうか?もし計算が間違っていたり、加算しなければならないものを忘れていたりした場合、未払い給料が発生してしまいます。

2020年4月1日の労働基準法改正で、給料未払いの消滅時効が規定から引き延ばされることになったため、給料計算を見直さなければ、かなりのリスクが発生してしまうことになりかねません。

そこで本記事では、給料未払いの消滅時効と、考えられるリスクと対応について解説していきます。

給料未払いにも時効はある!その消滅時効とは?

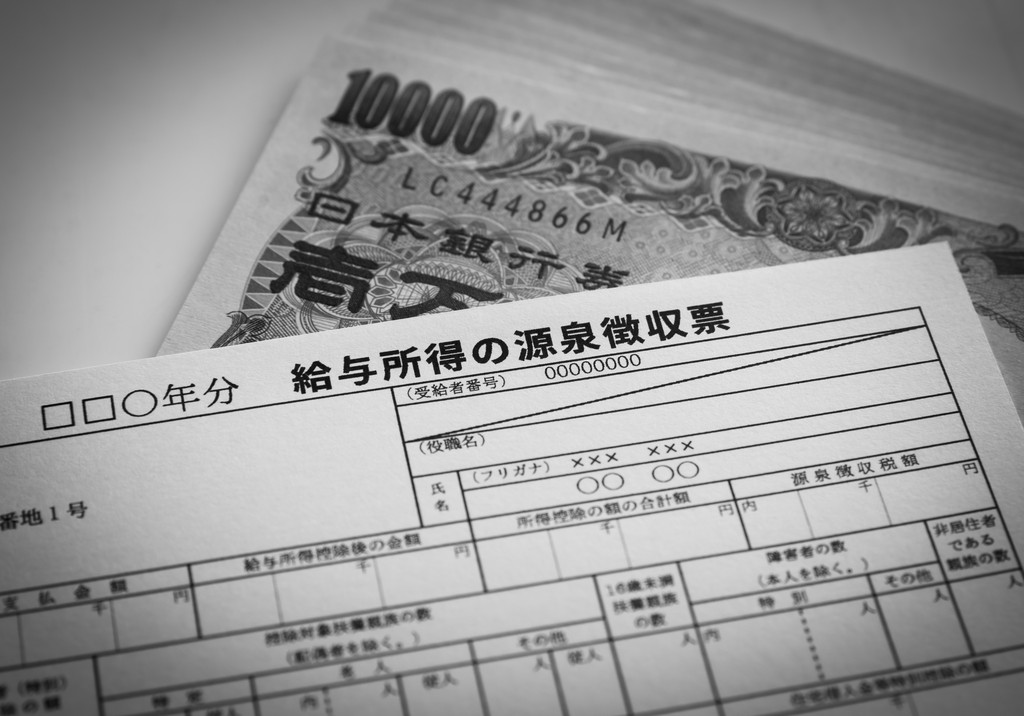

2020年4月1日施行の労働基準法改正によって賃金請求権が「2年」ではなく、「5年」と現行法よりも延長されることとなりました。しかし、経過措置として当面の間「3年」とされることになっています。

つまり、労働者が事業者に対して未払い給料などを請求できる期間が、法改正によって1年間延びた形となります。賃金請求権の消滅時効ということは、3年経過すれば未払い給料であっても従業員へ支払う必要がなくなるということです。

賃金請求権が消滅するということは、未払い給料を抱える経営者にとっては有利となり、従業員にとっては不利になります。この3年の消滅時効が適用されるのは、「2020年4月1日以降に支払日が到来する給料」です。

未払い給料の消滅時効延長によって発生するリスクと対策

未払い給料の消滅時効が延長されると、企業にはどのようなリスクが生じるのでしょうか?また、消滅時効延長に備えるために、企業はどのような対応をすればいいのでしょうか?

それぞれについて見ていきましょう。

消滅時効延長によるリスク

先述した通り未払い給料があった場合、従業員から請求される可能性があります。消滅時効が延長したことにより、「未払い給料の請求額が上がる」というリスクが考えられます。

2年間の未払い給料があった場合、その金額のみ支払えばいいというわけではなく、遅延損害金や付加金も加えて請求される可能性が高いです。

遅延損害金は「在職時には6%、退職時には14.6%」で計算され、付加金は「最大で未払い給料と同額」が課せられます。

これにより、従業員への未払い給料が数十万円であったとしても、数百万円にもおよぶ可能性があります。

さらに、経過措置として3年となっている消滅時効が5年になった場合、さらに請求金額は増えてしまいます。

このように、未払い給料の請求額がかなり高額になってしまう可能性があるのです。

消滅時効延長への対応

未払い給料が発生する原因は経営不振や自然災害によるもの、感情的なトラブルによるものなどさまざまですが、多くの経営者にとって関係があるのが、本来支払うべき金額より少なかったというケースでしょう。

計算ミスなどで本来支払うべき給料が少ない場合、企業としてかなりのリスクになってしまいます。

それに備えて企業が行うべき対応は、「割増賃金」「固定残業代」などの見直しや、きちんと計算されているかというチェックです。

また、「労働時間の管理方法」「労働時間のカウントの仕方」「資金の計算式」などの見直しもしておくと、未払い給料を減らすことができるでしょう。

まとめ:給料未払いの時効は何年?法改正の延長措置についても解説!

未払い給料の問題は、経営不振や自然災害によるもの、感情的なトラブルによるものだけではなく、計算ミスなどによっても起こり得る問題です。

そのため、まずは労働時間や残業時間の管理をしっかり行い、計算式も見直して未払い給料が出ないようにする必要があります。

本記事のポイントとしては労働基準法の改正により、消滅時効2年だったものが現在3年、ゆくゆくは5年と延びていく点にありますので、覚えておきましょう。